Die Quellen sprechen im Geschichtsunterricht

Wir haben das Ziel, dass [die Edition] auch ein Schriftdenkmal für die ermordeten Juden werden soll. Vor allem soll sie aber das Gedenken zurückholen auf die Ebene der konkreten Auseinandersetzung mit den Geschehnissen und [es] nicht nur zu einem abstrakten Metadiskurs gerinnen lassen. Ich denke, je weiter die Geschehnisse in die Ferne rücken und je weniger Zeitzeugen es gibt, desto mehr besteht die Gefahr, dass man allgemein darüber redet, in solchen Formulierungen wie, dass das alles sehr erschütternd ist. Von der ‚dunklen Zeit’ ist immer mal die Rede, aber eigentlich [wissen] die Leute kaum noch […], was dann eigentlich konkret zu erinnern ist.

Alle Leute haben immer das Gefühl, sie wissen das eigentlich alles schon längst, und Schüler haben immer den Eindruck, das haben sie in der Schule schon fünf Mal durchgenommen, aber eine konkrete Vorstellung davon, wie das Leben für die Juden in Deutschland war – oder auch in den besetzten Ländern – hat kaum jemand. Fragen Sie einfach mal, wer denn weiß, wann […] die Nürnberger Gesetze eingeführt worden sind und was das überhaupt ist. Dann wissen all diese Leute, die angeblich so überfüttert worden sind mit Informationen darüber, meistens nicht so genau Bescheid.“

Susanne Heim 2012

Editorischer Hinweis: Die deutschsprachige Edition Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945 sowie die Höredition Die Quellen sprechen sind inzwischen abgeschlossen. Dieser Blogbeitrag ist entsprechend aktualisiert (Stand: November 2023).

Diesen Beitrag kannst du dir auch – leicht modifiziert – in der 6. Folge des Podcast | Geschichte 21 anhören: Die Quellen sprechen im Geschichtsunterricht.

Die Quellen sprechen im Geschichtsunterricht – Mehr als ein Hördenkmal für die ermordeten Juden Europas (1933-1945)

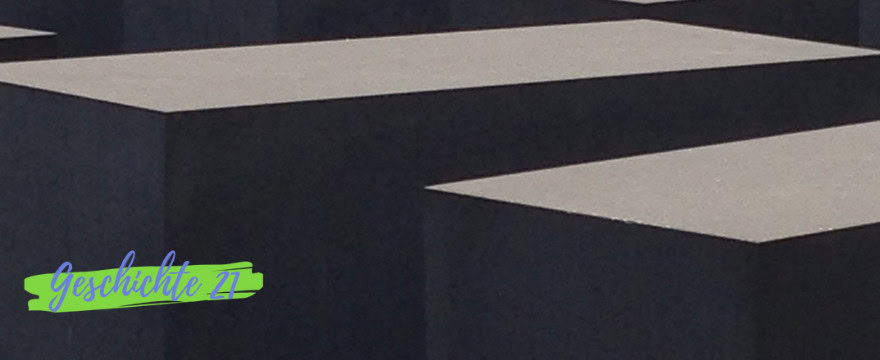

Wie soll die „Generation 21“, diejenige Schülergeneration, die nicht mehr oder kaum noch in direkte Berührung mit Zeitzeugen kommt, die Selfies am „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ in Berlin macht und zwischen den Stelen Skateboard fährt, aber (zugleich) auch andächtig erinnert und gedenkt, mit dem Holocaust umgehen? Wie und wozu soll der Holocaust und dessen Vorgeschichte für diese Generation unterrichtet werden, wenn sich die Funktion des Gedenkens ändert? Wenn die Gefahr besteht, dass, wie es Susanne Heim, Koordinatorin der Edition „Judenverfolgung“ es formuliert, das „Gedenken […] zu einem abstrakten Metadiskurs“ [s.o.] gerinnt, dem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, weil die Konkretisierung durch Wissen um die Prozesse und Geschehnisse fehlt?

Auch die Holocaust-Historikerin Sybille Steinbacher, die seit dem 1. Mai 2017 den ersten Lehrstuhl in Deutschland zur Erforschung der Geschichte und Wirkung des Holocaust (Historisches Seminar der Goethe-Universität in Frankfurt am Main) innehat und zugleich Direktorin des Fritz Bauer Instituts ist, betont in einem Interview mit dem Deutschlandfunk (2017) die Notwendigkeit einer Vermittlung von Wissen über den Holocaust:

Und ich denke, es ist ganz entscheidend, überhaupt Wissen herzustellen, und dann geht es natürlich in der Zeitgeschichtsforschung darum, ein kritisches Geschichtsbewusstsein zu schaffen […], in einer kritischen Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen und damit auch eben über den Gegenwartsbezug nachzudenken. […] Das Erinnern erschöpft sich ja leider bisweilen im Moralisieren und auch in etwas leeren Gedenkritualen. Das ist sicher der falsche Weg der Auseinandersetzung oder jedenfalls nur ein Teil des Weges.“

Sybille Steinbacher 2017

Den anderen Teil des Weges, den Sybille Steinbacher oben anmahnt, beschreitet die Höredition Die Quellen sprechen.

Wer die Edition kennt, weiß, warum es sich lohnt, sie vorzustellen, wer nicht, dem sei die Lektüre dieses Blogbeitrags und vor allem ein Blick auf die Internetpräsenz des Projektes empfohlen: Was bietet die Edition uns Geschichtslehrkräften für unseren Geschichtsunterricht? Wie und wozu kann sie eingesetzt werden?

Die Quellensammlung VEJ – Basis der Höredition

Die deutschen Juden, von der Partei des Reichskanzlers dauernd bedroht und beleidigt, herabgewürdigt und verleumdet, fordern von jeder Regierung, welche es auch sei, die Respektierung ihrer Existenz, ihrer Ehre und Art.“

Jüdische Rundschau 1933

Dieser Satz aus dem Leitartikel vom 31. Januar 1933 der Jüdischen Rundschau zur Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler ist der letzte Satz des ersten Hördokumentes der Edition. Das Dokument bildet den Auftakt des Projektes Die Quellen sprechen, das Hördokumente zur Ausgrenzung, Entrechtung, Verfolgung und Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden versammelt.

Die Edition basiert auf der Publikationsreihe Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945 (in Folge als VEJ bezeichnet). Sie wendet sich bewusst und ausdrücklich auch an Lehrerinnen und Lehrer, sehr berechtigt, denn sie hat Potenzial wegweisend für den weiteren Geschichtsunterricht zum Holocaust zu sein. Die Thematisierung der Erinnerung an den Holocaust wird weiter ihren Platz im Geschichtsunterricht behalten, der Einsatz von Dokumenten der Edition im Unterricht ist jedoch eine bedeutsame Ergänzung, wenn es um die Inhalte des Erinnerten oder zu Erinnernden geht.

Das schriftliche Editionsprojekt VEJ begann bereits 2008. Die deutschsprachige Ausgabe wurde 2021 mit Herausgabe des 16. Bandes abgeschlossen. Eine englischsprachige Edition mit Schlagwortregister für jeden einzelnen Band wird zudem in Kooperation mit der Gedenkstätte Yad Vashem herausgegeben (vgl. Heim 2021).

Die ersten drei Bände stellen Ausgrenzung, Entrechtung und Verfolgung von Jüdinnen und Juden im Deutschen Reich von 1933 bis August 1939 dar. Die Bände 4-15 versammeln Dokumente zu den betroffenen Territorien Europas und Russlands, während ein einziger, letzter Band (Band 16) Quellen zum Konzentrationslager Auschwitz und den Todesmärschen beinhaltet. Die einzelnen Dokumente, allesamt Schriftdokumente bzw. vereinzelt transkribierte Tondokumente, sind in den gedruckten Bänden wissenschaftlich kommentiert.

Dem Quellenteil der Bände ist jeweils eine – nicht allzu umfangreiche, aber dem Stand der (Holocaust-)Forschung gerecht werdende – Einleitung vorangestellt, unerlässlich für uns Geschichtslehrerinnen bzw. Geschichtslehrer zur sachlichen Information.

An wen richtet sich Die Quellen sprechen?

Adressatinnen und Adressaten sind sowohl Lehrende, Forschende, Studierende als auch Interessierte, die die Quellenedition entweder für den Unterricht, als wissenschaftliches Hilfsmittel oder aus Neugier und Interesse nutzen möchten.

Verfolgung und Ermordung aus wechselnden Perspektiven

Dabei werden Quellen aus unterschiedlichen Perspektiven versammelt, d.h. von Opfern, Verfolgern und der nichtjüdischen Bevölkerungsmehrheit, z.B. Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern, „einfachen“ Leuten, Intellektuellen, ausländischen Beobachterinnen oder Beobachtern. Auf diese Weise sollen Ausmaß und Folgen der Verfolgung in vielen Lebensbereichen beleuchtet werden.

Intention der Herausgeberinnen und Herausgeber ist es, „die zeitgenössischen Kontexte, die Dynamiken und die Zwischenstufen des politischen und gesellschaftlichen Prozesses, der zu dem beispiellosen Massenverbrechen führte“ (De Gruyter Oldenbourg o. J.), zu zeigen. Zu diesem Zweck werden z.T. bislang unveröffentlichte Quellen (vor allem aus osteuropäischen und südosteuropäischen Archiven), pro Band zwischen 300 und 340 Dokumente, herausgegeben. Sie eröffnen die Möglichkeit, in den betroffenen Territorien Aspekte der Verfolgung und Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden zu rekonstruieren.

Die Dokumente sind jeweils chronologisch angeordnet. Im Vorwort der Edition heißt es zur Konzeption:

Mit dem Verzicht auf thematische Bündelungen wollen die Herausgeber interpretierende und dramatisierende Abfolgen vermeiden. Zugleich möchten sie die unterschiedlichen, die lauten und leisen Äußerungen zur deutschen Judenpolitik festhalten: seien sie mitfühlend, hilfreich, gleichgültig, hämisch oder unverhohlen auf Mord gerichtet, seien Sie – auf der Seite der Verfolgten – gutgläubig, ratlos, verängstigt, entschlossen und verzweifelt.“

Gruner 2008: 7

„Die Quellen sprechen“ lassen

Der Bayerische Rundfunk hatte sich bereits im Jahre 2013 in Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte und der obig vorgestellten Edition VEJ dem Projekt angeschlossen und bringt dazu eine Höredition heraus. Sie wurde 2016 mit dem Hörbuchpreis prämiert (vgl. Deutscher Hörbuchpreis e. V. 2016).

Der Internetauftritt ist in drei Teilbereiche gegliedert:

Teil 1: Dokumente auf Die Quellen sprechen

Teil 1 der Höredition befasst sich mit den Quellen. Sowohl Zeitzeuginnen und Zeitzeugen als auch Schauspielerinnen und Schauspieler lassen ausgewählte Dokumente „sprechen“. Die Quellen werden von verschiedenen Regisseurinnen und Regisseuren ausgewählt, editiert (gekürzt) und in verschiedenen Staffeln präsentiert. Ein besonderes Augenmerk wird – wo möglich – auf die Vertonung durch jüdische Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gelegt. Die einzelnen Hördokumente haben eine Länge von jeweils ca. 1-10 Minuten.

Pro Band der gedruckten Edition wurden ca. 30 Dokumente ausgewählt und in der Höredition chronologisch präsentiert. Die vertonten Dokumente von Die Quellen sprechen wurden auf Bayern 2 ausgestrahlt und können aus dem Browser heraus oder mittels deines Podcatchers angehört werden.

Ergänzt werden die Hördokumente mit Zusatzinformationen. Abrufbar sind auf Die Quellen sprechen:

- eine Landkarte bzw. Lagepläne als geographische Orientierungshilfen,

- Informationen zu Personen (z.B. zum Verfasser, z.T. zu im Dokument genannten Personen) und

- ein Skript zum Hördokument.

Sowohl der Internetauftritt, der bis auf Portraits von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen auf Bilder verzichtet, als auch die stimmliche Präsentation der Dokumente ist nüchtern und „sachlich“ gehalten. Bewusst wurde von den Regisseurinnen und Regisseuren auf Musik und Dramatisierung verzichtet – Schauspielerinnen und Schauspieler, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen waren aufgefordert, Emotionen und Dramatisierungen aus ihren Präsentationen herauszunehmen, nur „die Quellen sprechen“ zu lassen.

Ein konkretes inhaltliches Beispiel gebe ich dir in meinem Blogbeitrag Die Ukraine im Geschichtsunterricht. Dort findest du eine Anregung zur Integration von Die Quellen sprechen in dein Fach Geschichte: Einen Verweis auf Dokumente zum Massaker von Babij Jar bei Kiew.

Teil 2: Die Quellen sprechen im Diskurs

Ein zweiter Teil befasst sich mit der Diskussion und Erläuterung sowohl von Forschungsfragen als auch mit der Editionsgeschichte von Die Quellen sprechen. Zu Wort kommen hier Historikerinnen und Historiker, Herausgeberinnen und Herausgeber sowie Mitarbeitende der VEJ-Edition. Dieser Teil verfolgt u.a. den Anspruch, die Verbindung zur aktuellen Holocaust-Forschung herzustellen.

Teil 3: Zeitzeuginnen und Zeitzeugen lassen die Quellen sprechen

Ergänzt wird das Angebot durch Berichte von jüdischen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen – als eine der letzten Möglichkeiten, mündliche Überlieferungen von Holocaust-Überlebenden aufzuzeichnen. Insgesamt kommen 82 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu Wort, z.T. ergänzt durch ihre Erfahrungsberichte und kurze biographische Informationen (vgl. Bayerischer Rundfunk 2023).

Die Quellen sprechen im Geschichtsunterricht

Ist die Höredition für den schulischen Geschichtsunterricht geeignet? Die Antwort lautet eindeutig: „Ja!“

Für den Geschichtsunterricht, der sich mancherorts bereits auf der Schwelle des Übergangs vom Printmedium zu anderen Medien befindet, bietet die Edition einen reichen Fundus an digital verfügbarem Material, das z.T. andernorts noch nicht veröffentlicht war.

Geschichtsdidaktisches Potenzial

Insgesamt entfaltet die Edition didaktisches Potenzial, das diffuser Erinnerung und bisweilen leeren Pathosformeln aus dem Wege geht, indem ein Schwerpunkt auf die Vermittlung konkreten Wissens über die Geschehnisse gelegt wird. Dadurch wird Erinnerung und Gedenken erneut mit Sinn angereichert.

Zudem besteht die Chance einer Sensibilisierung für die Gefahr von Ausgrenzungsprozessen und staatlichem Handeln, das sich Ausgrenzung, Entrechtung, Verfolgung und Ermordung zur politischen Zielsetzung gemacht hat.

Vor allem die Dokumente zur Ausgrenzung, Entrechtung und Verfolgung von Jüdinnen und Juden aus dem ersten bis dritten Band bzw. Staffeln 1-3 der Höredition bergen in diesem Sinne ein besonderes didaktisches Potenzial.

Denn eine Vielzahl von Dokumenten lässt die immer enger werdenden Handlungsspielräume von Jüdinnen und Juden im Deutschen Reich zwischen 1933 und 1939 deutlich werden. Von Demütigungen über Zerstörungen und Raub von Eigentum, Erschwernissen und Behinderungen für Ausreisewillige, bis hin zu Deportationen und Leid in Konzentrationslagern wird deutlich, wie Handlungsmöglichkeiten von Diskriminierten, Ausgegrenzten und Verfolgten immer stärker eingeschränkt wurden. Ohne einen direkten Gegenwartsbezug oder Vergleich herstellen zu können und zu müssen, drängen sich Gedanken über das Leid der Fliehenden und Geflüchteten der Gegenwart auf. Vor allem die konkreten Erscheinungsformen und Auswirkungen sozialer, behördlicher und staatlicher Diskriminierung im Alltagsleben lassen indirekt die Bedeutung von Freiheit, Menschenwürde und Gleichberechtigung für Schülerinnen und Schüler erfahrbar werden.

Zudem lässt sich mittels zahlreicher Dokumente thematisieren, wie Handlungsspielräume immer enger werden, wenn Personen und Gruppen nicht „nur“ unter sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung leiden, sondern wenn Behörden und Staat mit ihren Institutionen sich Diskriminierung und Ausgrenzung zur politischen Zielsetzung machen. Mit aller Wucht trifft die Macht lokaler Behörden und des Staates die Betroffenen, im „Großen“ wie im „Kleinen“. So schreibt etwa der Berliner Polizeipräsident Wolf Heinrich von Helldorf in einem Runderlass zum Umgang im Alltag mit Verkehrsdelikten von Juden:

Bei der Erteilung von Führerscheinen an Juden ist ein besonders strenger Maßstab anzulegen. Bei der Entziehung von Führerscheinen ist gegen Juden mit aller Strenge vorzugehen. Die Entziehung der Führerscheine hat grundsätzlich insbesondere schon dann sofort zu erfolgen, wenn bei Ariern (z.B. bei Trunkenheit oder leichteren Verstößen) zunächst eine Verwarnung erteilt würde.“

Graf von Helldorf 1938

Die Auswahl der Dokumente zeigt zudem sehr deutlich den Prozess der Radikalisierung von Diskriminierung über die Entrechtung bis hin zum Mord, d.h. im Einzelnen …

- die Umsetzung des Antisemitismus in der Herrschaftspraxis, z.B. durch Erlasse auf kommunaler Ebene, dann das Zurückrudern bzw. die Revision auf staatlicher Ebene mit Rücksicht auf das Ansehen im Ausland,

- die immer enger werdenden Handlungsspielräume für Jüdinnen und Juden im Alltag und im Beruf,

- die Radikalisierung – von Propaganda, Diskriminierung und Ungleichbehandlung bis hin zu sozialer und staatlicher Ausgrenzung, Demütigung, Entrechtung, Verfolgung, Deportationsplänen (nach Madagaskar, ins Protektorat Böhmen und Mähren) und

- Mord.

Die Brutalität der Verfolgung, Deportation und Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden während der Kriegsjahre wird durch viele Dokumente thematisierbar, die in den Staffeln zu den verschiedenen europäischen Territorien versammelt sind. Somit werden auch die unterschiedlichen Kontexte, in denen Diskriminierung, Verfolgung, Deportation und Mord stattfinden, rekonstruierbar.

Mögliche Leitfragen und Themen zu Die Quellen sprechen

Mittels der Hördokumente lassen sich u.a. folgende Themen und Leitfragen bearbeiten:

- Wie lässt sich der Prozess von der Diskriminierung bis zur systematischen Ermordung von Jüdinnen und Juden charakterisieren?

- Aus welchen Gründen unterlag die Verfolgung und Ermordung von Jüdinnen und Juden einer Radikalisierung?

- Was war bekannt: lokal, national und international?

- Was wussten Nachbarinnen und Nachbarn, wie verhielten sie sich angesichts sozialer Diskriminierung, politischer Entrechtung, Verfolgung, Deportation und Ermordung?

- Wer trug die Verantwortung für die Diskriminierung und Verfolgung von Jüdinnen und Juden?

- Welche Folgen hatte gesellschaftlicher, politischer und staatlicher Antisemitismus?

- Inwiefern eilten lokale Erlasse und Verordnungen bezüglich der Behandlung von Jüdinnen und Juden der offiziellen staatlichen Gesetzgebung voraus?

- Welche Erkenntnisse ergibt ein Vergleich von Verfolgung, Deportation und Ermordung von Jüdinnen und Juden in verschiedenen europäischen Territorien (z.B. Frankreich, Griechenland, Generalgouvernement (Polen))?

Umgang mit den Quellen

Ein unterrichtlicher Einsatz der Hördokumente ist sowohl in der klassischen 45-Minuten-Stunde als auch in offeneren Unterrichtsformen möglich.

In Abhängigkeit von der Länge bieten die Aufnahmen in Einzelstunden einen ersten Zugriff auf die Quellen, die dann von deinen Schülerinnen und Schülern bearbeitet und analysiert werden können. Die Analyse ist dank der Bereitstellung der Skripte zu den Aufnahmen ohne aufwändige und zeitraubende weitere Vorbereitung unsererseits möglich.

In methodischer Hinsicht bieten die Hördokumente dann einen Mehrwert im Vergleich zur „bloßen“ Lektüre der Skripte durch die Schülerinnen und Schüler, wenn sie vor der Lektüre in toto präsentiert werden (z.T. sind sie nur 2-3 Minuten lang), um ein globales Verstehen zu gewährleisten, bevor sich Schülerinnen und Schüler an eine vertiefte (Detail-)Analyse setzen. Es wird einigen Schülerinnen und Schülern u.U. leichter fallen, den Sinn zu erfassen, wenn sie die Quelle zunächst gesprochen hören, statt gleich in die Lektüre einzusteigen.

Des Weiteren kann an signifikanter Stelle unterbrochen werden, um Vermutungen über den weiteren Ablauf von geschilderten Ereignissen, den weiteren Verlauf einer Argumentation anzustellen oder Vorausurteile zu fällen, die dann ggf. revidiert oder nach Quellenanalyse vertiefend bestätigt werden.

In offeneren Unterrichtsformen sind selbstverständlich durchaus weitere Lernarrangements denkbar – hier dann allerdings bisweilen unter etwas größerem Aufwand, denn ggf. ist je nach thematischer Ausrichtung und didaktischer Zielsetzung eine Vorauswahl der zu analysierenden und zu hörenden Quellen nötig. Einsatzmöglichkeiten in Projektwochen, beim Stationenlernen zum Thema „Ausgrenzung, Entrechtung, Verfolgung und Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden“ sind leicht denkbar, ebenso der Einsatz für Facharbeitsthemen in der Sekundarstufe II. Eine Unterrichtssequenz oder ein Lernen an Stationen könnte auch etwa damit beginnen, einen thematischen Block von Quellen zu hören und erst anschließend davon ausgehend historische Fragen zu entwickeln.

Im Sinne von „Bring your own device!“ bzw. einer umfangreichen digitalen Ausstattung stehen Lehrerinnen und Lehrer heute wohl weniger vor der Herausforderung, sich um die technischen Belange zu kümmern, um den Zugriff auf die Hördokumente zu ermöglichen. Zudem haben die meisten Schülerinnen und Schüler auch Kopfhörer für ihre Smartphones. Ein W-LAN-Zugang in der Schule sollte allerdings vorausgesetzt werden.

Welche Wünsche bleiben noch offen?

Trotz des umfangreichen und interessanten Materials bleiben für den unterrichtlichen Einsatz noch Wünsche offen! Zunächst ist zu hoffen, dass einschlägiges Material auch in (digitalen) Schulbüchern Verwendung finden kann, auch dasjenige, das in der Höredition vertreten ist.

Zudem erscheint eine didaktisch aufbereitete Version der Edition sinnvoll (Arbeitshefte), zumal sie sich ausdrücklich auch an Schulen, Lehrerinnen und Lehrer wendet. Denkbar wären:

- ein Sonderabdruck ausgewählter und der auf 1933-1945 bezogenen Teile der Einleitungskapitel der schriftlichen Bände, da diese die fachlichen Voraussetzungen für Lehrerinnen und Lehrer prägnant darstellen,

- eine weitere thematisch eingegrenzte Auswahl von (Hör-)Dokumenten in Verbindung mit einer kurzen Skizze des didaktischen Potenzials.

Erfahrungen mit Die Quellen sprechen

Einige unterrichtspragmatische Hinweise, d.h. konkrete (Material-)Tipps für deinen Geschichtsunterricht zur Integration von Die Quellen sprechen gebe ich dir auch im Archiv für das Flugblatt | Geschichte 21 in meiner Akademie | Geschichte 21, dem beliebten Online-Portal für unseren Geschichtsunterricht. Melde dich gerne, solltest du Nachfragen haben oder sichere dir gleich den Zugang:

Sichere dir jetzt deinen Zugang!

Erhalte für nur 1,- EUR für die ersten 14 Tage Zugang zu dem Online-Portal für uns Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer für noch besseren Geschichtsunterricht!

Welche Erfahrungen hast du mit der (Hör-)Edition gesammelt? Teile Sie mit deinen Kolleginnen und Kollegen unten in den Kommentaren!

Auf jeden Fall: Gutes Gelingen bei der Verwendung der Edition!

Literatur- und Hörverzeichnis

- Bayerischer Rundfunk / Hörspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte (Hg.; 2023). Die Quellen sprechen. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. Eine dokumentarische Höredition, URL: https://www.die-quellen-sprechen.de (Zuletzt besucht: 8.11.2023).

- Bayerischer Rundfunk / Hörspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte (Hg.; 2023). „Zeitzeugen“, auf: Die Quellen sprechen. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. Zeitzeugen, URL: https://die-quellen-sprechen.de/zeitzeugen.html (Zuletzt besucht: 8.11.2023).

- Graf von Helldorf, Wolf Heinrich (20. Juli 1938), „Dok. 02-06“, auf: Die Quellen sprechen. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. Zeitzeugen, URL: https://die-quellen-sprechen.de/02-068.html (Zuletzt besucht: 8.11.2023).

- Bundesarchiv, Institut für Zeitgeschichte, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Universität Freiburg (2008-2021). Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945, Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg.

- Deutscher Hörbuchpreis e.V. (2016). Deutscher Hörbuchpreis 2016 in der Kategorie „Beste verlegerische Leistung“, URL: https://www.deutscher-hoerbuchpreis.de/archiv/dhp-2016/detailansicht/preistraeger?hbuid=2228&cHash=166ea743ca978a780ab58bcecc12309c (Zuletzt besucht: 8.11.2023).

- Gruner, Wolf (Hg./Bearbeiter; 2008). „Vorwort der Herausgeber“, in: Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. Band 1. Deutsches Reich 1933-1937, hg. vom Institut für Zeitgeschichte München: R. Oldenburg Verlag; 2008.

- De Gruyter Oldenbourg (Hg.; o. J.). „Übersicht“ zu Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945, URL: https://www.degruyter.com/view/serial/235034 (Zuletzt besucht: 8.11. 2023).

- Jüdische Rundschau (1933). „Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und die Bildung einer Regierung“, Leitartikel, 31.01.1933, URL: https://die-quellen-sprechen.de/01-001.html#autoplay (Zuletzt besucht: 8.11.2023).

- Susanne Heim im Gespräch mit Christoph Lindenmeyer (2012). „Die Quellen sprechen. Gespräch zu Band 2 und zur Gesamtkoordination“, 21.11.2012, URL: https://die-quellen-sprechen.de/Susanne_Heim.html (Zuletzt besucht: 8.11.2023), Minute 2:17 bis Minute 4:10.

- Heim, Susanne im Interview mit Christian Staas (2021). „‚Bald sprechen nur noch die Quellen'“, Die Zeit 17, 22.4.2021, Zeit Online vom 21.4.2021, editiert am 27.4.2021, URL: https://www.zeit.de/2021/17/holocaust-gedenken-juden-nationalsozialismus-dokumente-sammlung-susanne-heim (Zuletzt aufgerufen: 8.11.2023).

- Sybille Steinbacher, im Gespräch mit Dieter Kassel (2017). „Bundesweit erste Holocaust Professur. ‚Das Erinnern erschöpft sich bisweilen in leeren Gedenkritualen’“, Reihe Deutschlandfunk Kultur, 17.05.2017, URL: https://www.deutschlandfunkkultur.de/bundesweit-erste-holocaust-professur-das-erinnern.1008.de.html?dram:article_id=386569 (Zuletzt besucht: 8.11.2023).

Bildnachweise

- Hördokumente 1933-1945 © Utz Klöppelt

- Peter Eisenmann. Denkmal für die ermordeten Juden Europas (Ausschnitt), photographiert von Utz Klöppelt, Berlin 2016 © Utz Klöppelt

- Screenshot von Die Quellen sprechen: Verwendet mit freundlicher Genehmigung des Bayerischen Rundfunks; © Bayerischer Rundfunk