Fächer verbinden am außerschulischen Lernort – Ein Bericht

Raus aus der Schule, rein ins (außerschulische) Leben

Eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung proben die Schülerinnen und Schüler des Daltongymnasiums Alsdorf noch ein letztes Mal ihre Performance zu Ausgrenzung und Integration, zwei Schülerinnen, die Moderatorinnen des Abends, noch einmal Begrüßung und Verabschiedung.

Die Probe ist Teil eines fächerverbindenden Projektes: beteiligt sind von schulischer Seite eine Geschichtslehrerin, ein Geschichtslehrer und zwei Philosophielehrerinnen mit ihren ca. 30 Schülerinnen und Schülern der Einführungsphase des Daltongymnasiums Alsdorf. Die Volkshochschule Nordkreis Aachen, in Kooperation mit dem Geschichtsverein Baesweiler e.V., hat ihnen zusammen mit weiteren Sponsoren der Veranstaltungsreihe „Geschichte verstehen – Zukunft gestalten“ die Möglichkeit eröffnet, eine Veranstaltung zum Thema Ausgrenzung in Geschichte und Gegenwart mit zu gestalten. Die Veranstalter haben den Schülerinnen und Schülern dabei freie Hand gelassen und sich auf die Projektideen der Schülerinnen und Schüler eingelassen.

Wie gelingt fächerverbindendes Lernen am schulischen und außerschulischen Lernort?

Außerschulische Lernorte sind mehr als nur ein Trend in der (Geschichts-)Didaktik. Dass Schulen mit außerschulischen Partnern kooperieren, bereits Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter an der „Kooperation mit schulexternen Partner mitwirken“ sollen, wenn sich eine sinnvolle Möglichkeit eröffnet, scheint Allgemeinplatz zu sein,[1] ebenso, dass fächerverbindender Unterricht hin und wieder gewinnbringend für Bildung und Kompetenzerwerb sein kann.

„Good practice“-Beispiele gibt es viele. In diesem Blogbeitrag wird – vor allem in methodischer Hinsicht – eines skizziert, das Geschichte mit Philosophieunterricht im projektorientierten Lernen, u.a. an einem außerschulischen Lernort, verknüpft.

„Sesam, öffne dich!“ – Mit außerschulischen Partnern kooperieren

Nicht immer öffnen sich so leicht die Türen zu außerschulischen Partnern wie in diesem Projekt. Dank der Absicht der VHS Nordkreis Aachen und des Geschichtsvereins Baesweiler e.V., Schülerinnen und Schülern in der Veranstaltungsreihe „Geschichte verstehen – Zukunft gestalten“ ein Forum zu geben, sich mit ihren Projektideen zum Thema Ausgrenzung und Integration einzubringen, waren die Kooperationspartner schon da. Die am Projekt beteiligten Lehrerinnen und der beteiligte Lehrer mussten nicht eigens an außerschulischen Türen anklopfen.

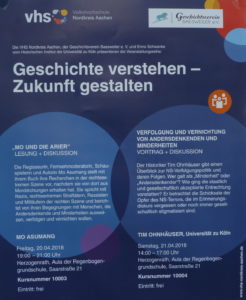

Zur Wahl stand eine Beteiligung am vorletzten Themenwochenende der Veranstaltungsreihe. Für Freitag, den 20. April 2018 luden die Veranstalter zu „Mo und die Arier“ ein, einer Lesung und Diskussion mit der Schauspielerin, Regisseurin, Fernsehmoderatorin und Autorin Mo Asumang.

Am Folgetag, am Samstag, dem 21. April 2018, sollte die von Mo Asumang dargestellte gegenwärtige Thematik mit einem historischen Thema zu Diskriminierung flankiert werden. Eingeladen war der junge Historiker Tim Ohnhäuser von der Universität zu Köln mit dem Thema „Verfolgung und Vernichtung von Andersdenkenden und Minderheiten in der NS-Zeit“ mit dem Fokus auf „Berufsverbrecher“ und „Asoziale“ (NS-Begriffe).

Da im Vorfeld des Themenwochenendes von schulischer Seite aus nur eine begrenzte Vorbereitungszeit zur Verfügung stand, konnten sich die Schülerinnen und Schüler nur vorwiegend auf den ersten Teil der Sequenz vorbereiten. Sie stürzten sich in die für sie überaus motivierende Auseinandersetzung mit der Arbeit Mo Asumangs.

Dass die Kooperationspartner ihnen dabei freie Hand ließen und somit einen deutlichen Vertrauensvorschuss mit auf den Weg gaben, motivierte sie umso mehr, denn plötzlich gehörte die Bühne ihnen und ihren Ideen.

Ist das Unterricht? – Projektorientiert und fächerverbindend arbeiten

Sowohl Geschichts- als auch Philosophieunterricht thematisieren in der Einführungsphase der Gymnasien und Gesamtschulen Nordrhein-Westfalens den Menschen und sein Handeln in Verbindung mit anderen Kulturen:

- im Philosophieunterricht mit „Werte[n] und Normen des Handelns im interkulturellen Kontext“ sowie mit „Umfang und Grenzen staatlichen Handelns“, insbesondere mit Freiheitsrechten der Bürger, Wertrelativismus, Universalismus, Recht und Gerechtigkeit.[2] Zudem sollen die Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase (zzt. Jg. 10) „auf der Grundlage philosophischer Ansätze verantwortbare Handlungsperspektiven für aus der Alltagswelt erwachsende Problemstellungen“ entwickeln.[3]

- im Geschichtsunterricht mit „Erfahrungen mit Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive“, u.a. mit Migration im 20. Jahrhundert sowie, hier besonders relevant, „Menschenrechte[n] in historischer Perspektive“.[4] Ihre Handlungskompetenz sollen die Schülerinnen und Schüler erweitern, indem sie „Ansätze für Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung der Rolle von historischen Erfahrungen in gesellschaftlichen und politischen Entscheidungsprozessen“ entwickeln.[5]

Curricular verankert und vorgeschrieben, sprach demnach nichts gegen eine projektorientierte Ausgestaltung des Vorhabens. Zudem gibt es deutliche Anknüpfungspunkte für fächerverbindendes Lernen.

Letztlich werden die am Projekt beteiligten Schülerinnen und Schüler sich der Thematik wieder erinnern, wenn sie in der Qualifikationsphase zu ihrem Abitur Themen der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus bearbeiten.

Der Abend mit Mo Asumang – Ideen, Methoden und ihre Umsetzung

Flankiert durch den Philosophieunterricht entwickelten die Schülerinnen und Schüler des Projektes derartig viele sinnvolle Ideen, dass ihre Lehrerinnen sie, in taktvoller pädagogischer Verantwortung, bremsen mussten.

Schnell kristallisierten sich vier bis fünf Gruppen heraus, die sich im Verlaufe des Projektes ihre Aufgaben stellten und sie bearbeiteten:

1. Performance zu Ausgrenzung und Integration

Ruhige und besinnliche Klaviermusik. Eine Schülerin betritt die Bühne von der Seite. Allein. Gesenkten Hauptes. Mit ausdrucksloser, gar trauriger Mimik. Plötzlich: eine Sirene, Fetzen verzerrter Töne, ein harter Beat. In schwarz gekleidet stehen ca. zehn Schülerinnen und Schüler von Ihren Sitzen, im Saal verteilt, auf. Ihre Bewegungen deuten Aggression und Bedrohlichkeit an. Auf der Bühne umzingeln sie die Person, die dort allein, gesenkten Hauptes, still, wie eingefroren, verharrt.

Plötzlich wieder: ruhige Klaviermusik, der Kreis um die Person löst sich auf, die Darstellerinnen und Darsteller öffnen ihre schwarzen Hoodies, so dass T-Shirts in unterschiedlichen Grauschattierungen sichtbar werden. Die vereinzelte Person nunmehr eingereiht. Eine unter vielen.

Nichts weiter. Keine Musik. Dann Applaus.

Die Performance, von den Schülerinnen und Schülern konzipiert, schärft die Sinne, regt Gedanken an, stimmt in die Thematik des Abends ein.

2. Präsentation einer Umfrage in der Schule zu Diskriminierung und Integration

„Wer wurde schon einmal diskriminiert?“, „Wer hat Ausgrenzung beobachtet?“ Diese und andere Fragen zum Themenbereich Ausgrenzung wurden Mitschülerinnen und Mitschülern vor der Veranstaltung auf dem Schulhof gestellt.

Die Ergebnisse wurden den Gästen als Auftakt vor der Lesung mit Mo Asumang präsentiert, um zu zeigen, dass Ausgrenzung und / oder Integration ein Thema ist, dass die Schülerinnen und Schüler bewegt.

3. Planung interaktiver Elemente zur Einbindung der Gäste der Veranstaltung

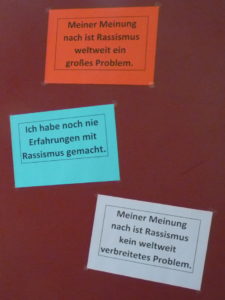

Am Eingang hatten die Schülerinnen und Schüler Stellwände aufgebaut, auf denen sie Statements präsentierten, die die ankommenden Gäste in einer Zettelabfrage auf sich beziehen sollten. Bereitgelegte Zettel in den entsprechenden Farben der Plakate erlaubten eine zügige Abstimmung beim Betreten des Saales. Die Schülergruppe wertete sie während der Veranstaltung aus, stellte die Ergebnisse nach der Lesung und Diskussion vor.

Für den Abschluss druckten die Schülerinnen und Schüler Gedanken von Philosophen zum Themenbereich aus und stellten sie den Gästen am Ausgang als „Gedanken zum Mitnehmen“ zur Verfügung.

4. Moderation der Lesung und Diskussion von und mit Mo Asumang

Moderieren will gelernt sein. Zwei Schülerinnen stellten sich, zusammen mit einer anderen Gruppe, die einen „5-Minuten-TIcker“ für die zwei Moderatorinnen vorbereitet hatte, dieser Aufgabe.

Der „5-Minuten-Ticker“ gab Satzanfänge vor, die Mo Asumang noch vor der Lesung beantworten sollte, damit das Publikum, so die Idee der Schülerinnen und Schüler, nicht direkt mit einer „trockenen“ Lesung konfrontiert würde. Stattdessen erlaubte es die Methode den Gästen, Mo Asumangs Meinungen, Haltungen und Auffassungen vorab kennen zu lernen.

„Wenn ich zwei Minuten Zeit hätte, der gesamten Welt etwas mitzuteilen, würde ich …!“, „Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde ich …!“ Diese und weitere Fragen lockerten das Format von Autorinnenlesung und Diskussion auf – zur Freude Mo Asumangs. Sie antwortete in etwas mehr als nur fünf Minuten!

Zur Erleichterung der Diskussion am Ende der Lesung hatten die Schülerinnen und Schüler im Saal schon im Vorfeld Fragen vorbereitet, die sie ihrem prominenten Gast stellten. Die Moderatorinnen gaben das Wort an viele weitere Fragende aus dem Publikum ab, waren aber für den Fall der Fälle gut vorbereitet, um ggf. weitere Fragen zu provozieren.

Am Ende bedankten sie sich ausdrücklich bei den Veranstaltern, der VHS Nordkreis Aachen und dem Geschichtsverein Baesweiler e.V., dafür, dass ihnen die Möglichkeit eröffnet wurde, die Veranstaltung frei zu gestalten. Professionell verabschieden sie sich von den Gästen des Abends und Mo Asumang.

Fazit

Was hat der Aufwand mit sich gebracht?

- Die Erfahrung einer gelungenen Kooperation mit Veranstaltern, die ein großes Maß an Verantwortung an die beteiligten Schülerinnen und Schüler abzugeben bereit waren – sicher ein Gütekriterium für die Ermöglichung eigenverantwortlichen Handelns und Lernens!

- Auf jeden Fall eine Erfahrung mehr bezüglich der Möglichkeiten fächerverbindenden Unterrichts, hier am Beispiel der Verknüpfung des gegenwärtigen, relevanten Themas Ausgrenzung und Integration mit dem historischen Thema der Ausgrenzung, Verfolgung und Ermordung Andersdenkender und von Minderheiten während der Zeit des Nationalsozialismus – thematisierbar in den beiden Fächern Philosophie und Geschichte.

- Die Schülerinnen und Schüler konnten feststellen, dass die VHS und ein lokaler Geschichtsverein alles andere als eine Sache einer Mrs. oder eines Mr. „Dryasdust“ (Walter Scott) ist.

- Wenn Schule und außerschulische Partner sich öffnen und die Schülerinnen und Schüler mit ihren Ideen, Kompetenzen und Möglichkeiten ernst nehmen, dann werden die Schülerinnen und Schüler zu eigenverantwortlichen Akteuren des öffentliches Lebens.

- Futter für eine abschließende Urteilsbildung zu Thema und Projekt!

Zum Weiterlesen und -schauen

- Die Bundeszentrale für politische Bildung zeigt den Film Die Arier von Mo Asumang.

- Kernlehrplan Philosophie (Nordrhein-Westfalen)

- Kernlehrplan Geschichte (Nordrhein-Westfalen)

Bildnachweise

In der Reihenfolge des Erscheinens:

- „Veranstaltungsplakat“ von der VHS Nordkreis Aachen, Photographie von Utz Klöppelt, Herzogenrath, 20.04.2018.

- „Zettelabfrage zum Thema Diskriminierung“, Photographie von Utz Klöppelt, Herzogenrath, 20.04.2018.

- „Stellwand am Veranstaltungsort“, Photographie von Utz Klöppelt, Herzogenrath, 20.04.2018.

- „‚Gedanken zum Mitnehmen'“, Photographie von Utz Klöppelt, Herzogenrath, 20.04.2018.

- Porträt Autor © Utz Klöppelt.

Fußnoten

[1] Abschnitt „Handlungsfeld S“ der Anlage 1 („Kompetenzen und Standards für die Ausbildung im Vorbereitungsdienst und die Staatsprüfung“) der Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen (Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung, vom 10. April 2011, geändert durch die Verordnung vom 25. April 2016 (GV. NRW, S. 216).

[2] Kernlehrplan für die Sekundarstufe II. Gymnasium / Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Philosophie, hg. vom Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 2013, S. 21f., URL: https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII/pl/GOSt_Philosophie_Endfassung2.pdf (Stand: 22.04.2018).

[3] Ebd., S. 21.

[4] Kernlehrplan für die Sekundarstufe II. Gymnasium / Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Geschichte, hg. vom Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 2014, S. 18, URL: https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII/ge/KLP_GOSt_Geschichte.pdf (Stand: 22.04.2018).

[5] Kernlehrplan für die Sekundarstufe II. Gymnasium / Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Geschichte, hg. vom Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 2014, S. 22, URL: https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII/ge/KLP_GOSt_Geschichte.pdf (Stand: 22.04.2018).